La poudre d’escampette

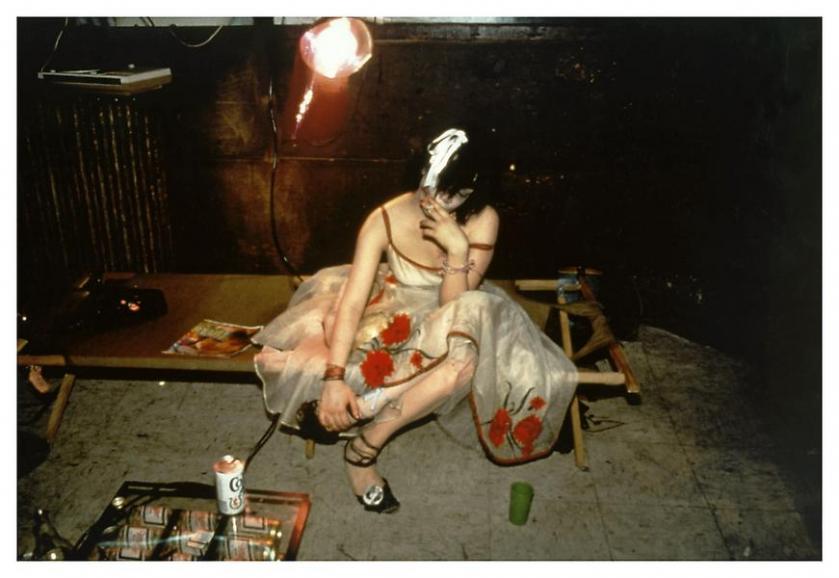

Solitude dans la fête : Trixie on the Cot, New York City, 1979 (par Nan Goldin)

En février 2013, je publiais un article sur la « coke scene » à Berlin en forme de lettre ouverte à certains de mes amis cocaïnomanes. Je pensais alors qu’on ne pouvait pas aider quelqu’un à s’en sortir, sans que cette personne ne le veuille elle-même. Un an après, je vois les choses un peu différemment

Je me revois encore à cette table de restaurant, dans Neukölln, assise face à une amie proche – appelons-la Claudia. Une personne douée de beaucoup de talents et avec qui j’avais beaucoup fait la fête à Berlin. J’avais pris mon courage à deux mains, et un grand verre de Riesling aussi, pour lui avouer que je m’inquiétais sérieusement pour elle, parce que je la voyais glisser dans une consommation lourde et régulière de cocaïne.

Cette amie m’a fait la gueule pendant plusieurs semaines. J’avais décidé de ne plus la fréquenter, car je ne pouvais plus supporter de la voir gâcher sa vie, se taper des descentes monstres pendant lesquelles elle ne décrochait plus son téléphone, grossir à vue d’œil (la coke ne fait pas maigrir tout le monde – qui a envie de faire du sport et de picorer une salade de fenouil après une nuit blanche?) et pire que tout, être incapable de bosser.

Petit à petit, j’ai cessé presque complètement de la voir, car nos rapports étaient devenus intolérables. Claudia m’a envoyé un SMS :

C’est ça, abandonne tes amis...

J’avais trouvé, alors, ce message déplacé et culpabilisant. Ce n’était pourtant qu’un appel au secours. Bien naïvement, j’attendais qu’elle me rappelle pour me dire qu’elle arrêtait la drogue, qu’elle était sobre, que les petits oiseaux chantaient le matin pour elle, que sais-je. Ce coup de fil n’est pas venu et il ne viendra jamais : pour un drogué, se tirer d’affaire ne se joue pas en une nuit.

Puis Claudia a fini par me manquer terriblement. Je l’ai appelée, nous nous sommes vues. Nous avons passé du temps ensemble à discuter de tout et de rien, jusqu’à ce que cette discussion faite de petites choses devienne un fleuve charriant des émotions violentes et boueuses. La mort d’un père, l’isolement, la crainte d’être laide, le manque de confiance en soi vrillaient l’âme de ma pauvre amie.

Je me suis rendu compte, aussi, que Claudia était devenue le cheval de Troie de toute une bande de fêtards à moitié cocaïnomanes qui se servaient de son addiction pour sniffer à ses frais. Claudia ne supportait pas la solitude. Elle préférait se ruiner en drogue pour garder les gens autour d’elle jusqu’à l’aube, voire distribuer de la poudre à des hommes pour qu’ils se glissent dans ses draps.

Aussi ai-je voulu renouer avec Claudia. C’est un apprentissage douloureux. C’est mon amie la plus touchée par cette addiction. Ses réactions sont parfois insupportables. Délicieuse lorsqu’elle est high, elle peut devenir froide et calculatrice si elle a dépassé la dose qui lui fait du bien. Ses descentes la rendent maniaque à l’extrême. Elle ment souvent, pour masquer ses nuits de débauche solitaires. Je sais tout cela et pourtant je ne peux pas lâcher complètement Claudia, parce que je l’aime réellement ; même si elle me préfère souvent la compagnie de mecs débiles qui tapent en cercle dans les soirées sans adresser la parole à qui que ce soit.

J’aime mon amie totalement addict, car je sais que derrière sa folie pour la poudre blanche il y a une quête insondable, mystique, une folle course à l’amour. Claudia ne sait plus communiquer sans coke. Sa solitude terrible l’a entraînée dans la drogue et la drogue a noyé sa vie dans une solitude encore plus grande. Le serpent se mord la queue.

En lisant aujourd’hui cet article passionnant (lisez-le bien) j’ai pu mettre une logique sur le sentiment qui m’animait. L’addiction serait bel et bien le corollaire de la solitude. Quelques lignes de coke prises en soirée ne font pas de vous un accro, si vous êtes aimé. C’est aussi simple que cela. Aimé. Entouré d’amis, ou d’une famille, ou d’amants aimants, pourquoi vous rueriez-vous sur la drogue (à part pour faire une nuit blanche et faire le con en boîte – ce qui n’est pas la même chose?) L’article martèle cette idée forte : le contraire de l’addiction, ce n’est pas la sobriété, c’est le contact humain.

Les multiples expériences décrites dans l’article en témoignent, mais la pratique le prouve aussi. J’ai, dans ma jeune vie, approché de nombreuses personnes véritablement accros à une substance (drogue, alcool, nourriture). Elles ont toutes en commun une solitude extrême ou une incapacité profonde à établir un contact humain profond et durable.

Aussi, aujourd’hui, n’écrirai-je plus cette phrase : Par amour, je ne vous verrai plus. Vous ne gérez pas du tout. Je ne peux plus vous voir vous détruire.

J’ai décidé que j’aiderai Claudia à s’en sortir, plutôt que de lui tourner le dos. Comment? En l’aimant. En étant patiente. En fermant les yeux sur les broutilles et en continuant de mettre des limites là où j’en ai besoin. En l’écoutant, bien sûr, aussi. Il y a quand même chez les grands isolés, les grands perdus, des beautés magnifiques. Ils ont touché le fond et ils en rapportent des pierres noires et abyssales que personne ne veut vraiment voir… Claudia est accro, elle est seule, elle a mal, mais ce n’est pas une victime. L’avenir est devant elle. Ceux qui sont allés si bas peuvent remonter bien plus haut que les tièdes et les timides.